ACTFL 三種溝通模式(上):從理解到表達的教學實踐

目錄

一、語言表現與衡量指標

1. 語言表現 V.S. 語言熟練度

2. 語言表現的四項衡量指標

3. 語言表現的四項衡量指標和水平能力

二、三種溝通模式

1. 三種溝通模式定義與常見活動

2. 三種溝通模式評量指標

前言:

今年二月,我參加了我們學校語言中心主辦的 ACTFL 的 「Developing and Assessing the Three Modes of Communication 」工作坊。我認為,這是我目前參與過最能夠將概念講解得完整且具系統性的教師培訓之一。整場工作坊的核心圍繞在三種教學模式的發展:從理解(Interpretive)、到人際互動(Interpersonal)、再到表達(Presentational)。講者對這三種模式的理論架構與實務應用講解得非常清楚,讓我印象深刻。

這場工作坊讓我想起以前在北喬治亞大學中文領航項目設計輔導教材的時候,自己其實早已在無意識中運用到這些模式。比如說,我會先設計安排聽力或閱讀的活動,這個部分就屬於「理解詮釋」的階段。接著,在學生理解內容之後,我會安排口語練習的活動。口語部分可以是角色扮演 (屬於人際互動),也可以是讓學生講述一段文字內容——可能是介紹一部經典作品,或者是分享一段個人經驗(屬於段落表達)。

這個教學體系特別吸引我之處在於,它從一個大框架開始,如區分了語言的「表現」與「熟練度」、語言程度的評量規範、清楚界定三種模式的特性,並進一步延伸到課程設計方法,還有每種模式如何對應教學活動。最後,講者將這三種模式串聯起來、環環相扣,形成一個具有「點-線-面」層次的教學架構,整體設計非常周全且富有啟發性。

由於這場講座內容十分豐富,我的心得也相對完整。因此,我會將心得分成上下兩個部分來撰寫:第一部分著重在講座中較理論性的內容;第二部分則聚焦在工作坊中較應用層面的分享,也是我認為最精彩、最具啟發性的部分。

理論基礎和應用同樣重要。沒有清楚的理論支持,教學活動就容易流於零碎,教師也較難根據不同情境靈活調整、或舉一反三。只有理論而沒有應用,就容易流於空談。

語言表現與衡量指標

一、語言表現 V.S. 語言熟練度

「語言表現」與「語言熟練度」是語言教學中兩個非常關鍵的概念,也可說是多數教學活動與方法設計的依據與核心。

簡單來說,語言表現(Performance)指的是學習者在課堂上所展現的語言使用情境,通常是在受控、可預測的環境下進行練習。而語言熟練度(Proficiency)則是指學習者在現實生活中、未受排練的狀況下所能自然運用語言的能力。

這兩者環環相扣,缺一不可——沒有穩固的課堂語言表現作為基礎,就難以培養真正的語言熟練度。

教室學習 vs. 真實語言環境

試著回想你自己學習語言的過程:在教室裡練習,和實際沉浸在目標語言的國家中,那種感受是截然不同的。

以我自身為例,我曾在美國的大學修課。課堂上所有的聽說互動都完全是英文,幾乎沒有中文輔助。這樣的學習情境對語言能力的要求非常高,挑戰性也非常大。

有些人主張,應該直接採取沉浸式的語言學習方式——也就是直接到目標語國家,透過與當地人互動、認識、聊天等方式,自然而然地學習語言。

這種方法的優點是學習速度快,實際語用能力進步明顯。但缺點是,由於缺乏系統性的語言結構與練習支持,學習成果有時候並不穩定,容易出現理解斷層或用法不準確的情況。

教室學習的價值與策略

相較之下,雖然教室學習的速度可能較慢但較札實,我認為可以有意識地將「真實世界」的語言使用情境帶進課堂中,透過設計有目標、有結構的活動,逐步強化學習者的表現能力,最終轉化為實際的語言熟練度。

換句話說,好的教學設計,應該是將課堂與真實世界接軌,讓兩者相輔相成,而不是互相獨立。

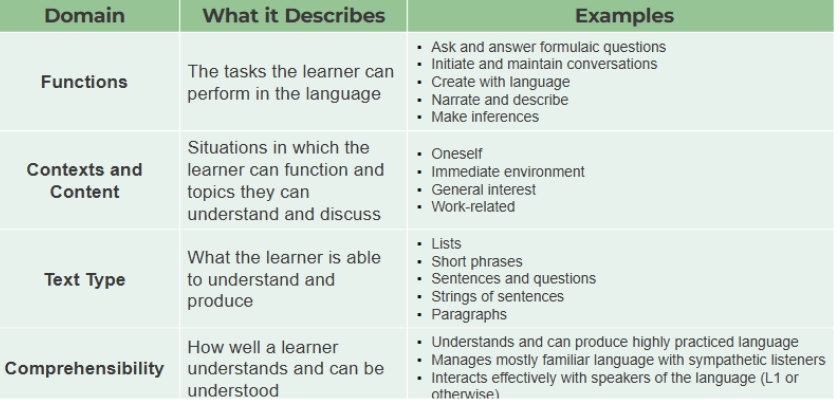

二、語言表現的四項衡量指標

語言表現有四大指標,分別是:功能(Function)、形式(Form)、語境(Context)和內容 (Content),以及 準確度與流暢度。

在「功能」方面,語言的功能包含能否提出問題與回答問題、維持對話的進行,或是否具備描述、敘述事情的能力,甚至是否能夠做出推論。換句話說,就是語言是否能用來創造意義、預測或表達更抽象的概念,這些都屬於語言功能的一環。

在「語境和內容」方面,範圍可以從個人出發,延伸到家庭、社會,甚至國家層級。也就是說,語言可以用來談論從小我到大我的各種議題,例如生活經驗、職場情境,或社會現象等。

在「語言形式上」,內容的呈現會隨著語言能力的提升,從單字、短語,發展到完整句子、句群,甚至是段落與篇章的層次。

而最終的語言內容是否有效,還要看對方是否能理解你所表達的意義,並且能與你互動對話。因此,語言內容的掌握,既包含語料本身,也關係到語言在實際溝通中的效果與回應。或者你能不能跟他們互動

範例:

在看對話以前,請思考:

- What is the function?

- What is the text type?

- What is the context?

- How is the comprehensibility?

1. 初級範例:

🟠 Hi! What do you like about school?

嗨!你喜歡學校的什麼呢?

🟢 Frends, Spanish

朋友、西班牙文

這裡的語言功能是回答問題。

文本類型是一串詞語的清單,

語境是關於自己。

這個例子可以被一位非常有同理心的聽者理解。

2. 中級範例:

🟠Hi! What do you like about school?

嗨!你喜歡學校的什麼呢?

🟢Hi! What I lik about school is see my friends.

嗨!我喜歡學校的原因是可以見到朋友。

I also lik my class of Spanish because I lik Mexico.

我也喜歡我的西班牙文課,因為我喜歡墨西哥。

You do lik Spanish?

你也喜歡西班牙文嗎?

I also lik my art class because I lik to draw.

我也喜歡美術課,因為我喜歡畫畫。

Do you lik to draw?

你喜歡畫畫嗎?

這裡的語言功能是提問與回答問題。

文本類型是句子。

語境是關於自己和周遭環境。

儘管有錯誤,有同理心的聽者仍能理解。

3. 高級範例:

🟠Hi! What do you like about school?

嗨!你喜歡學校的什麼呢?

🟢Hello. That is a great question.

你好,這是一個很棒的問題。

I like that school is preparing me for my future.

我喜歡學校是因為它正在為我的未來做準備。

All of my classes contribute in certain ways,

我所有的課程都有各自的貢獻,

but have you ever thought about how important it is to learn another language?

但你是否想過,學習另一種語言有多麼重要?

Learning another language introduces us to cultures different from our own.

學習另一種語言能讓我們接觸到與我們自身不同的文化。

Last week in my French class we learned about the French Revolution.

上週的法文課我們學了有關法國大革命的內容。

I learned not only about how this shaped the culture of France,

我不只學到了這場革命如何塑造了法國的文化,

but also how it has influenced institutions of democracy around the world.

也學到了它如何影響了全球的民主制度。

This will help me to gain a better understanding of myself and my role in my community.

這將幫助我更了解自己,以及我在社會中的角色。

So, I like that school is preparing me to be a better citizen.

所以,我喜歡學校是因為它正在培養我成為一個更好的公民。

這裡的語言功能是敘述與描述,用來回應問題。

語境從個人轉向社會、國家。

文本類型是段落。

這個回答不需要特別有同理心的聽者也能理解。

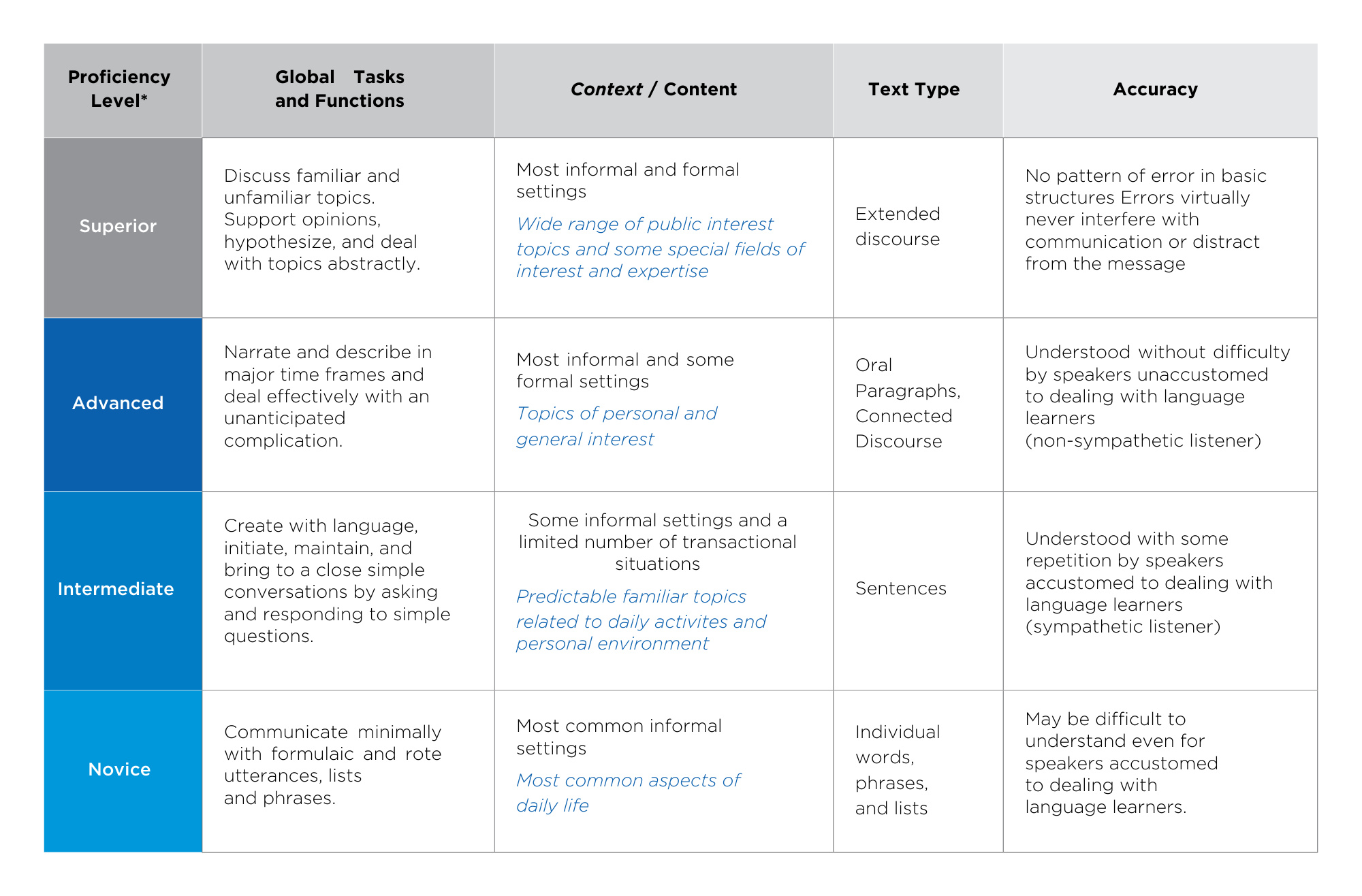

三、語言表現的四項衡量指標和水平能力

在理解了語言表現的四項衡量指標之後(功能 Function、形式 Form、語境 Context、準確度與流暢度 Accuracy & Fluency),我們就可以將這些指標應用到不同學習程度中,對應各階段學習者所能達成的語言目標。

這種對應方式有助於教師在設計課程、安排任務與評量時,更有明確的依據,也能讓學習者清楚知道自己在各項語言能力上的表現處於哪個層級,得知該朝什麼方向前進。

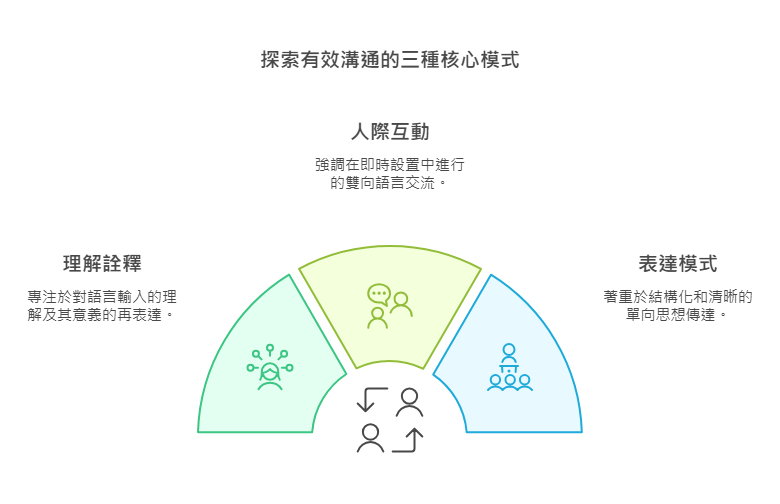

三種溝通模式

一、三種溝通模式定義與常見活動

1. 理解詮釋 (Interpretive):

簡單來說,就是指學習者對語言輸入的理解能力。這些輸入不僅包含文字閱讀與聽力理解,也可以是來自於視覺、圖像,甚至其他感官的刺激——重點在於,學習者是否能夠理解其意義,並能用自己的話加以轉述或解釋。

理解詮釋模式的教學活動,常見的有:

- 閱讀測驗

- 聽力測驗

- 觀看影片後的理解問題

- 解讀報紙、廣告、網站、社群媒體等真實語料

這些活動的重點不在於學習者是否能「背出來」,而是能否抓到主要訊息、理解細節、推論隱含意義,並且在理解過程中培養對語言與文化的敏感度。

2. 人際互動 (Interpersonal):

指兩人或多人之間的語言互動與資訊交換。這種互動通常是即時發生的,雙方需要根據對話的進行,即席回應對方的問題、表達自己的想法,並透過溝通進行意義協商。

人際互動模式的教學活動,常見的有:

- 角色扮演(Role Play):模擬真實情境中的對話,例如點餐、問路、求職面試等。

- 資訊落差活動(Information Gap):讓學生各自擁有不同的資訊,必須透過互問互答來完成任務,例如找出地圖上的正確路線,或拼湊一段故事內容。

- 寫明信片、書信、Email、打字聊天或傳訊息等、辯論等等。

這類活動的特點是:語言使用具有即席性,通常不經過事前排練。因此它強調的是溝通的自然流動與實用性,而不是語法的精確度。

3. 表達模式 (Presentational):

以報告、發表的形式,將想法有組織地表達出來。這是一種單向的語言輸出,不依賴即時互動,而是強調語言的結構性、完整性與清晰度。

這種模式的語言輸出可以是:

- 口語形式:例如簡報、演講

- 書寫形式:例如作文或小短文或看圖寫作文

表達模式通常會要求語言使用者事先組織內容、考量語境與對象,並以清楚、有條理的方式傳達意義。

二、三種溝通模式評量指標

1.理解詮釋(Interpretive Mode)

- 關鍵詞辨識(Key Word Recognition)

- 主旨/中心思想(Main Idea(s))

- 支持性細節(Supporting Details)

- 組織特徵(Organizational Features)

- 從語境猜測字義(Guessing Meaning from Context)

- 推論能力(Inferences)

- 作者觀點(Author’s Perspective)

- 文化觀點比較(Comparing Cultural Perspectives)

- 對文本的個人反應(Personal Reaction to the Text)

2. 人際互動模式(Interpersonal Mode)

- 語言功能(Language Function)

(能否提出問題、回答、交換資訊、協商意義等) - 文本類型(Text Type)

(使用的是詞語、片語、完整句,還是段落?) - 溝通策略(Communication Strategies)

(是否能運用策略維持對話、排解誤解、重述等) - 可理解度(Comprehensibility)

(對方能否理解說話者的表達) - 語言控制(Language Control)

(包含結構、詞彙與流暢度)

3. 表達模式(Presentational Mode)

- Language Function(語言功能)

(能否提出問題、回答、交換資訊、協商意義等) - Text Type(文本類型)

(使用的是詞語、片語、完整句,還是段落?) - Impact(表達效果/影響力)

(語言表現是否具有說服力?) - Comprehensibility(可理解度)

(對方能否理解說話者的表達) - Language Control(語言掌握度)

(包含結構、詞彙與流暢度)