美國研究所學術會議攻略

目錄

一、美國學術會議有哪些形式?

二、如何找到適合自己領域會議?

三、參加會議的費用怎麼找?

前情提要:這篇文章是一個地圖蓋覽,主要介紹美國研究所的會議形式和進行方式。我舉的例子是以我主修的亞洲語言與文學系為主,但即使是其他領域,也能從中獲得一些學界的基本的概念。

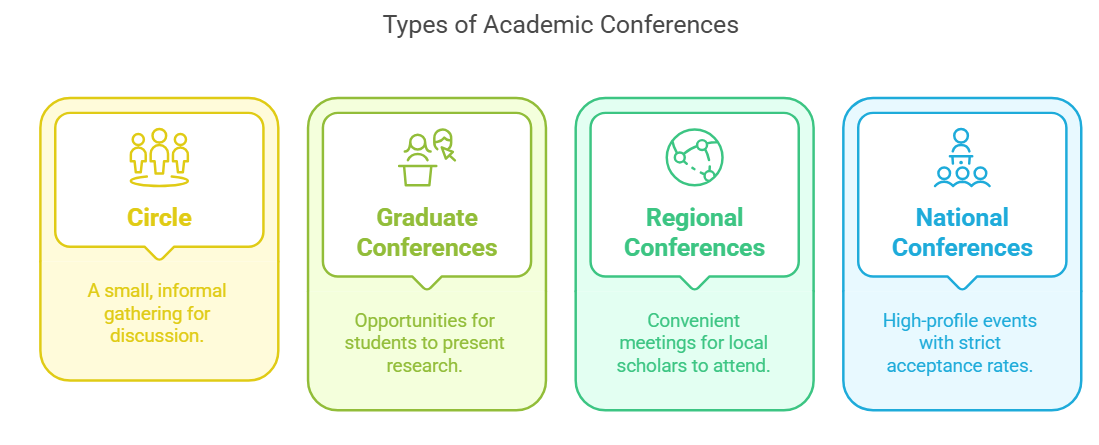

一、美國學術會議有哪些形式?

以下是我聽過或參加過的美國學術會議形式,依規模由小到大排列。由於我目前還在研究生早期階段,所以對於如何籌備小組討論(panel)或擔任討論人這種比較後期階段的工作,我並太熟悉。有機會再和大家分享,或者大家也可以跟我分享。

1. Circle

主要是針對某個專業領域所設立的研究發表或者討論某篇論文。這種 Circle 通常是由教授發起的,但有時也可能是研究生主動提議,參加的人通常都是很特定專業領域,比如語言教學 Circle、歷史語言學 Circle 等等。

我曾誤打誤撞參加過「中國歷史語言學 Circle」,基本上只邀請與中國歷史語言學相關的研究生參加。由某位學長姐負責報告研究成果,之後大家一起提問、討論和交流。這類非正式會議的規模通常不大,通常在 10 人以內,形式和時間也比較有彈性。

2. 研究生會議

在談研究生會議之前,我想先說明一下兩個詞:一個是「Colloqium」,另一個是「Conference」。我剛到美國的時候常常分不清楚兩者差別。Colloqium 通常規模較小,但又比 Circle大,可能是同一系但不同專業領域。Colloqium 有點像討論會,會有比較多的時間進行交流與對話。而 Conference 規模較大,來自不同領域的人比較多,觀眾提問的時間會比較少。

關於研究生會議,雖然在學術履歷上的含金量不如其他大型會議,但我認為這仍是一個很好的發表和鍛煉的機會。此外,如果有資金支持,參加會議時還可以順便旅遊,還挺好玩的。而且,如果你是研究生會議的組織者,這也可以讓你學會如何組織一場會議,培養組織和協調的能力。

會議的規模可大可小,有些研究生會議會邀請其他學校的學生投稿,而像我們系舉辦的會議通常只會邀請周邊相關科系的學生參加。至於審稿制度,基本上錄取率會比較高,有些會議甚至不進行審稿,例如我們系。但如果投稿數量太多,時間有限,當然就會審稿。

3. 區域性會議

相比於全國性會議,區域性會議往往有便利性的優勢。美國幅員遼闊,參加全國性會議通常需要搭飛機,這不僅耗費金錢,也會消耗時間。因此,有些學術協會會將大型會議分成多個區域性分支,以方便各地學者參加。例如 MLA(Modern Language Association) 就分成 6 個分支,其中離我們最近的就是 Rocky Mountain Association。

4. 全國性會議

全國性會議通常是學術履歷含金量最高的,但錄取率也相對較低。我還沒有參加過美國的全國性會議,不過通常來說,全國性協會的會議會吸引研究生和專家共同參與,會議形式非常多元。例如,有 panel presentations(小組論文發表) 和 roundtable discussions(圓桌討論) 等不同形式,能夠讓參與者進行深入交流和討論。

二、如何找到適合自己領域會議?

找到適合自己領域的會議,最直接的方法是向 教授和學長姐請教,因為他們擁有第一手的資訊。我們的學術顧問有時也會發送來自其他學校研究生的投稿邀請函,這些邀請通常是針對其他學校的內部研究生會議。至於大型的會議,選擇會比較少且固定,亞洲文學常見的會議有:

- AAS(Association for Asian Studies):連結

- AOS Western Branch(American Oriental Society)

- MLA(Modern Language Association):連結

- RMLA(Rocky Mountain Modern Language Association):連結

這些全國或區域性的會議網站介面常常比較複雜,很容易就在裡面迷失。

三、參加會議的費用怎麼找?

參加會議時,通常可以尋求 Travel Fund(旅遊資助金) 來減輕經濟負擔。這類補助金一般可以從系上或研究生院申請,有時也可以從民間機構獲得資助。不過,這類補助通常需要自己多下功夫尋找。

此外,UW 大學除了研究所提供的資金,還有 GPSS(Graduate Professional Student Senate) 也可以申請。一般來說,參加會議發表的人時比較容易獲得資助。

如果是第一次申請,通常比較容易獲得全額補助。不過,需要特別注意的是,在參加會議期間,一定要保留完整的明細(itemized receipts),包括餐點名稱或任何費用的詳細資訊,否則可能無法報銷 (然後酒類不能報銷哈哈)。

相關文章連結:參加密西根安娜堡大學 (UM) 比較文學系學術會議