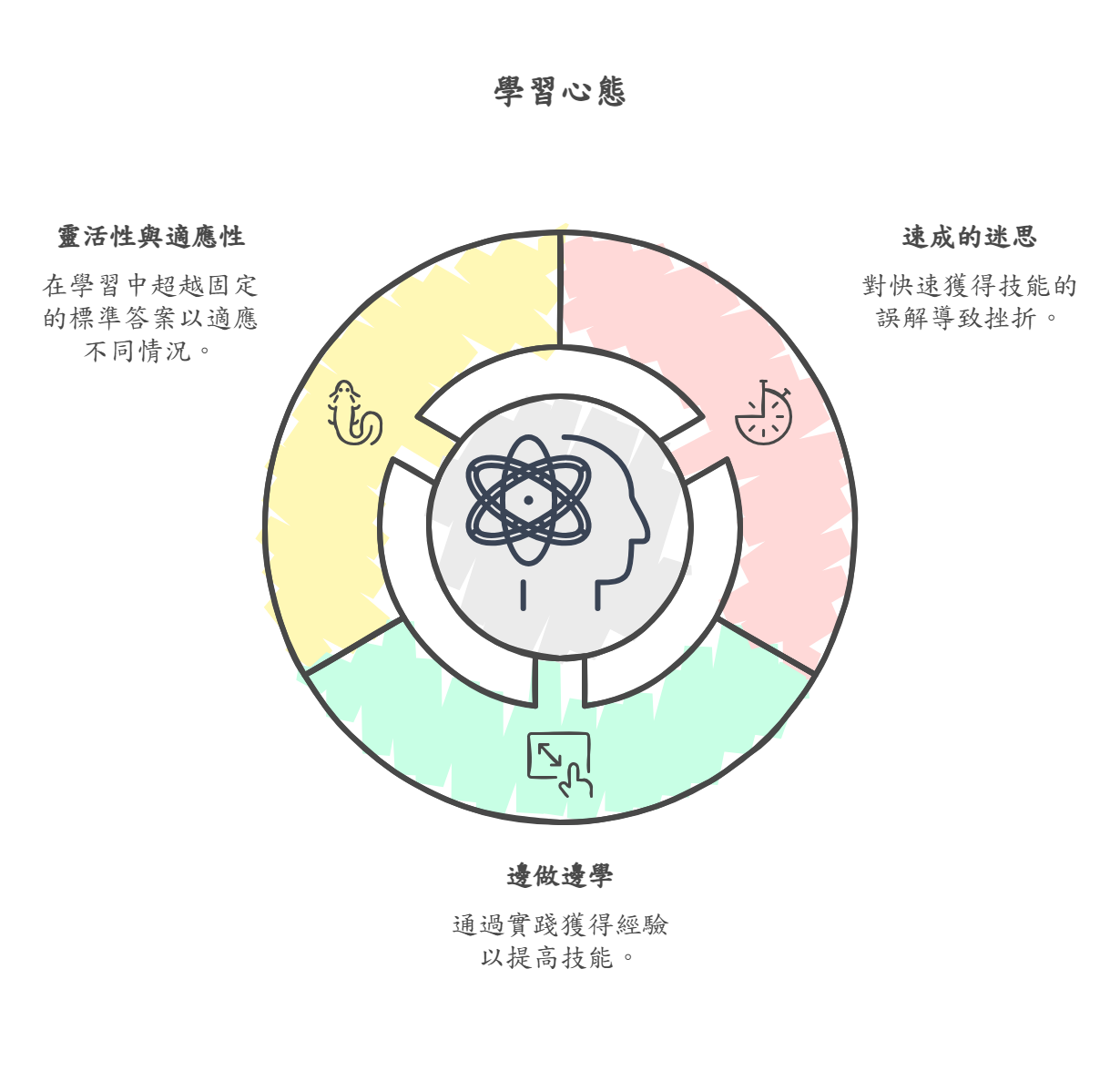

再談學習如何學習-- 心態篇

上次談到「學習如何學習」的概論,這次我想進一步分享一些學習過程中的心態,而心態是一切學習之始,也是比任何技巧都還要重要的部分。

這些例子都是來自我的親身經歷,可以說是用血與淚(? 換來的功課,希望能給大家一些啟發:

1.速成的迷思

我們都知道,最好的學習其實就是一步一腳印,細水長流,然而現代社會步調緊湊,總是高喊「要很努力才不會停留在原地」,並充斥著各種速成課程的宣傳,例如「七天輕鬆學會...」、「三個月成為大師...」等等。這些課程讓人以為,只要投入就能立刻獲得甜美的成果。然而,現實往往是另一回事:越想要快速達到目標,反而需要付出更多的時間或金錢。

我記得當初準備申請美國研究所時,面臨托福考試的壓力,也曾幻想可以在短時間內輕鬆達標。看到那些「三個月破百」的廣告,心動不已,便報名參加了。然而,課程雖然教了許多應試技巧,但我的成績卻毫無起色。那時我終於明白,能在三個月內托福破百的人,多半是因為他們原本的基礎就很好,或已經掌握了正確的學習方法,只需要稍加指導就能事半功倍。而我並不在這類人之列。

意識到這一點後,就摸摸鼻子,重新去別的地方上打基礎的課。雖然這個過程更長但比較札實。經過一段時間的系統學習,我的托福分數終於有所突破。這並不表示不能追求學習效率高的方法,而是出在速成的學習心態。因為我後來選擇的那間課程,其實是我見過教學效率極高的英文課程,相當注重語言學習的底層邏輯。然而,即便是如此優秀的課程,仍然需要花時間練習與吸收,才能真正內化成自己的能力。

因此,真正的進步,除了掌握學習方法,也要長時間不斷的重複練習。基本上我認為沒有速成這種事情。如果有人真的在短時間有所突破,一定是過去已經有相當多的積累,量變才可能引發質變。速成與大幅進步並無直接的因果關係,快速的進步更多時候是一種積累後的自然結果。

2.要準備好才開始?

之前有位讀者問我關於華語教學的問題:「是不是要準備好才能開始教?」

我覺得這是一個很好的問題。事實上,這位讀者已經有教學的經驗,但因為覺得沒有經過系統性學習因此覺得準備不足。然而,我卻認為她正處於一個很好的契機,因為她已經在教了。透過實際的教學,我們才能從中學習並快速發現自己的不足之處。我相信,邊做邊學是提升教學能力最有效的方式,因為只有真正進入教學場域,才能清楚知道自己的需要和改進的方向。

我記得在台灣一開始讀研究所的時候,上了很多的課,參加了很多的講座,但由於缺乏實戰經驗,當時很難想像真正的教學場景是什麼樣子,也不太清楚學到的知識應該如何應用。直到開始實習後,我才發現「知道」和「做到」之間的落差有多麼大。知識歸知識,但能把知識轉換能能力又是另一回事。因此,我幾乎是重新歸零,花了更多時間去彌補這種差距。

因此,我認為最好的學習方式是「邊學邊做」。具體來說,就是先學習一些基本知識,再進入教學場域實踐,然後獲得反饋,這時候的學習會更有意識。透過這樣的循環,其實會更有效率,因此,我個人比較贊同「以用為始」的論點。而且教學相長,其實教學反而能學得更多,我也是在美國實習後因為學生的關係才開啟我對後設認知的興趣。

總歸一句:We learn by doing!

3.太過追求標準答案

在我美國讀研究所的時候,有一位中國同學提到他比較喜歡語言學的課,因為語言學的課有標準答案,讓人感到更有安全感,分數感覺也更容易掌控。相比之下,文學課則更注重詮釋,沒有固定的答案,除非教授規定要使用特定的分析框架,否則很難有一個統一的評分標準。

其實這也反映出我以前在學習過程的一個問題:太過看重老師專家權威說的內容。我常把老師或專家的話當成唯一正確的解答,然後一字一句地抄下來,覺得只要照著做就能成功。這種學習方式雖然讓人覺得有依靠,但其實過於形式化,忽略了知識的靈活性。

我以前參加一些華語教學講座,會認真地把所有與提問技巧相關的內容一一記下來。但在實際教學中卻屢屢碰壁,總覺得使用起來「卡卡的」。當然一部份原因是還沒內化;但另一部分原因是那時候我其實還沒能理解教學的底層邏輯,只看到了拼圖中的某一塊,卻無法拼湊出完整的圖案因此還無法靈活地將這些技巧轉化應用到具體的教學情境中

而且後來越學越多,就會發現知識本身會推陳出新。適合某個人的解答,可能並不適合另一個人;同一個人在不同學習階段,也可能需要採用不同的方式來應對。這些經歷讓我更加認識到後設學習的重要性——清楚了解自己的學習狀況,並且知道接下來該往哪個方向努力。這種反思與調整的能力,比追求固定的標準答案更加重要。