西雅圖華盛頓大學 (UW) --學業篇

最近秋季學期告一段落了,由於寒假並沒有安排特別的計劃,便多了些時間來補足學期中沒時間看的書與線上課程。藉此機會,我想分享一些本學季的上課心得,以及對亞洲文學與語言系所目前的整體感想。

本文將分為兩部分進行介紹:第一部分是亞洲文學與語言系所的整體特色,第二部分是2024年秋季修課的心得。每個系所的特色其實都各有不同,例如有些系所偏向業界導向,課程多安排在晚上以方便在職學生,項目時間時間也比較短,完成項目以專案為主;而我們系所則以研究為導向,因此課程時間安排較為正常,畢業要求是完成論文。這些特性也展現了不同系所的需求與定位,因此無法一概而論,但可以為想留學的人一窺其面貌。

一、系所特色

- 系所概述

我們的系所叫亞洲文學與語言學系,底下設四個 Track(可以理解為分支方向)。最初只有中國、日本和南亞學系,以及佛教系,研究所沒有韓文系,但今年新增了 Asian Literature and Language Track,讓學生可以選任何亞洲範圍的課程。

.必修課的設置

基本上博士沒有必修課,因為博士生主要是根據研究方向,與導師共同規劃課程。而碩士課程的設置則比較微妙。我所在的中文系有必修課,但新的 Asian Literature and Language Track 卻不一定。我們班上有兩位同學選擇這個新的項目,其中一位有必修課,另一位卻沒有,可能因為這是剛成立的項目,課程設計還在調整中,或是提供了較大的彈性。

不過,無論是否有必修課,碩士生都需要通過文學和語言的綜合考試,而考試內容多數會來自系上的課程。因此可以先詢問考試範圍,再規劃選課。

.中文系的特色

我們中文系的教授在各個領域的分布相當平衡,涵蓋了古代文學、現代文學、歷史語音學和語言教學。不過,整體課程設置還是偏向古代文學。

值得一提的是,我們系有 Digital Humanities 領域,也就是使用數位方式,分析古代文本。我在台灣的中文系裡,幾乎沒有聽說過這樣的領域,對於想嘗試數據分析解讀古代文本的學生來說,這是一個相當有趣的機會。

2.學季制

西雅圖華盛頓大學採用的是學季制,不同於台灣的學期制,一年分為四個學季(秋季、冬季、春季和夏季)。不過,大多數學生通常只會修讀秋季、冬季和春季三個學季。

學季制的特點是每個學季只有12週,節奏非常緊湊。從期中考結束後,幾乎眨眼間就進入了期末考或報告的準備階段。這樣的安排使課程內容相對壓縮,也增加了吸收與消化知識的難度。像這學期,幸好我的必修課是以前接觸過的內容,不然可能會消化不良。因此,為了讓修課體驗良好,建議從一開學就為整個學期做布局和時間規劃。

但凡事一體兩面,學季制的優點在於它提供了更多修課的機會,可以讓我們接觸更多不同領域的課程。

- 修課規劃

一般來說,修習15學分(大約三門課)是比較好的選擇,不建議超過15學分。然而,由於我在冬季學季除了必修課外,還需要修一門英文助教課(這是申請助教職位的前置要求),因此選到了20學分。但根據過往學姐的經驗,這樣的學分數是不太推薦的,因為可能會帶來較大的壓力。不過主要是因為是英文授課,所有教材內容幾乎使用英文,因此閱讀時間比國內多雙倍時間消化,除非你讀英文材料很上手或是有足夠的背景知識。

選課時,有一點特別需要注意的是,大部分的課程需要Add Code,也就是需要手動輸入代碼來完成選課。因此需要與授課老師提前聯繫才能獲取代碼進行選課。

- 系上同學特色

我發現系上的學長姐許多會到其他部門上課,畢竟系內的課程有限。比如有人會到語言學系、電影系、性別研究系或數位人文系學習,領域涵蓋相當多元。

中文系的研究領域主要分為文學和語言學兩大方向。我觀察到,在語言學領域的研究生中,有不少是從理科背景轉過來的,比如航空學、獸醫學等,這讓我感嘆語言學真的滿需要理科的推理分析與整理能力。

至於我的這一屆同學,我發現我們有一個共同點,那就是幾乎每個人都有海外經歷。不論是去別的國家交換、攻讀研究所,還是教英文,大家的經驗都非常多樣,從同學身上可以學到很多東西。我猜想,這或許也是系上在錄取學生時所看重的因素之一。

由於我們有共同的必修課程,如文學歷史課,大家在考試前會組讀書會,分配複習範圍,互相幫助。我覺得這樣的方式很好,不僅能提升學習效率,也能減輕個人一個人埋頭苦幹的壓力和效率。

4.與台灣不同的地方

我覺得很特別的是,研究生有機會直接參與與教授們的定期會議。我們系設有 Faculty Liaison(教師聯絡員),這是一個由研究生擔任的角色,主要負責在師生之間建立溝通橋樑,將研究生的需求與意見帶到教授會議中。

另外,當有教授候選人來進行 campus visit 徵選時,研究生也有機會參與這些活動,比如與候選人共進午餐或晚餐。這讓研究生不僅能了解候選人的研究方向與教學理念,也能表達自己對候選人的看法與建議。

二、課程特色

在秋季學期,我主要修了兩門必修課:《中國文學史》(History of Chinese Literature)和《漢語語言學》(The Chinese Language)。這些課程是和大學生一起上的,但對研究生有額外的要求,比如需要撰寫研究報告或參加額外的一小時討論課。

而在課程形式上,美國的研究所課程通常會要求學生課前完成指定的讀物,有時還需要提交讀後回應(reading response)。考試部分主要採用累積性評估 (accumulative),也就是說期末考會覆蓋整個學期的教學內容。不過,考試前通常會提供 study guide(考試範圍),有助於我們充分準備。

整體來說,我對美國的課堂形式感觸頗深。他們更注重整體性的思考框架,而不像過去的國文課那樣過於關注註釋和細節,常常會在一開始就問 what is linguistic/ literature? 這種讓我們思考的問題。在台灣的國文課,我們需要記憶大量枝微末節的內容,而美國的中文課程更突出脈絡的重要性,這樣的學習方式讓我感到滿愉快的。我認為兩者其實可以相輔相成:先掌握整體觀,再補充細節,能夠讓學習更加全面。

此外,我也感覺到,在美國很多事情需要主動爭取。雖然有些規則是硬性規定,但也有不少規則是可以商量的,因為許多規定本身就是動態變化的(例如系上新增了 Asian Literature and Language Track)。這樣的彈性為學生提供了更多機會去爭取資源和調整自己的學習方向。

分別談一下兩門課的特色:

- 中國文學史 562 History of Chinese Literature (遠古~魏晉時期)

老師:Pro. Wang

心得:老師相當注重與學生的交流互動,經常在講幾句話後就提出問題引導思考。第二節課通常是討論時間,雖然能增進上課形式多元性,但我覺得討論時間有點過長,講解時間太少。而到了下半學季,由於報告集中在這段時間,講解內容的時間就更為壓縮。

不過,老師非常鼓勵我們不要只是吸收別人的觀點,而是要形成自己的看法。老師強調學習不僅僅是記憶(memorize)或了解事實,而是要有清晰的目的性,透過不斷的互動和思辨,最終形成自己的觀點,跳脫東方較為被動的學習模式。我也滿喜歡老師的教學材料,對於文學的脈絡滿清晰的。

- 漢語語言學 442 The Chinese Language

老師:Teacher Chen

這門課讓我感到很驚喜的是課程設計,雖然讓人不禁抱怨課程太重 (針對461,我們需要做課前閱讀回應、超過五份作業、期中期末考、團體報告(書面+口頭)、期末報告)。但我個人覺得此門課的設計思路很清晰,無論是作業的目的或者是上課簡報。這門課讓我也覺得很像推理課,例如,透過中古音的發展規律來推測中國方言的特色,這是我在台灣的漢語語言學課程中未曾接觸過的部分。

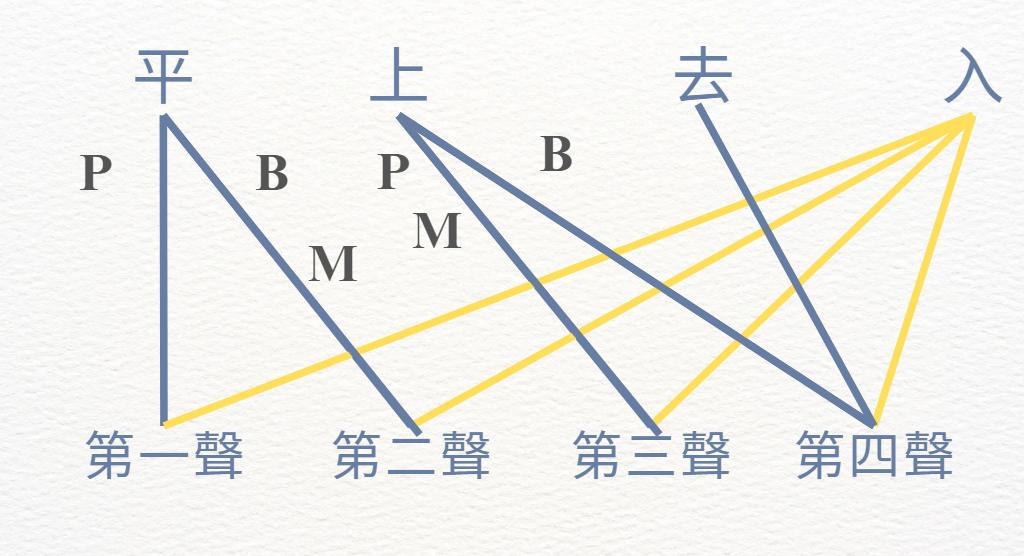

與台灣的課程相比,此課程除了漢語語言學方面的介紹,還涵蓋了中國方言及其與中古音的關聯性。舉例來說,了解中古音後,我們可以理解為什麼現代漢語的二聲中不存在 gang²、ban²、juan² 這樣的組合。因為二聲源於中古音的平聲,而平聲中的二聲(陽平)來自濁音聲母或鼻音聲母,但濁音聲母與鼻音韻尾無法同時存在 (請見下圖)。因此,這類組合在現代漢語中自然也無法形成。

※P是清音,B是濁音,M是鼻音。口訣Peanut&Butter, M&M巧克力

P.S.這次不小心寫得太起勁了,所以篇幅很長。有任何心得歡迎跟我說!