從元認知看如何引導高品質討論

目錄

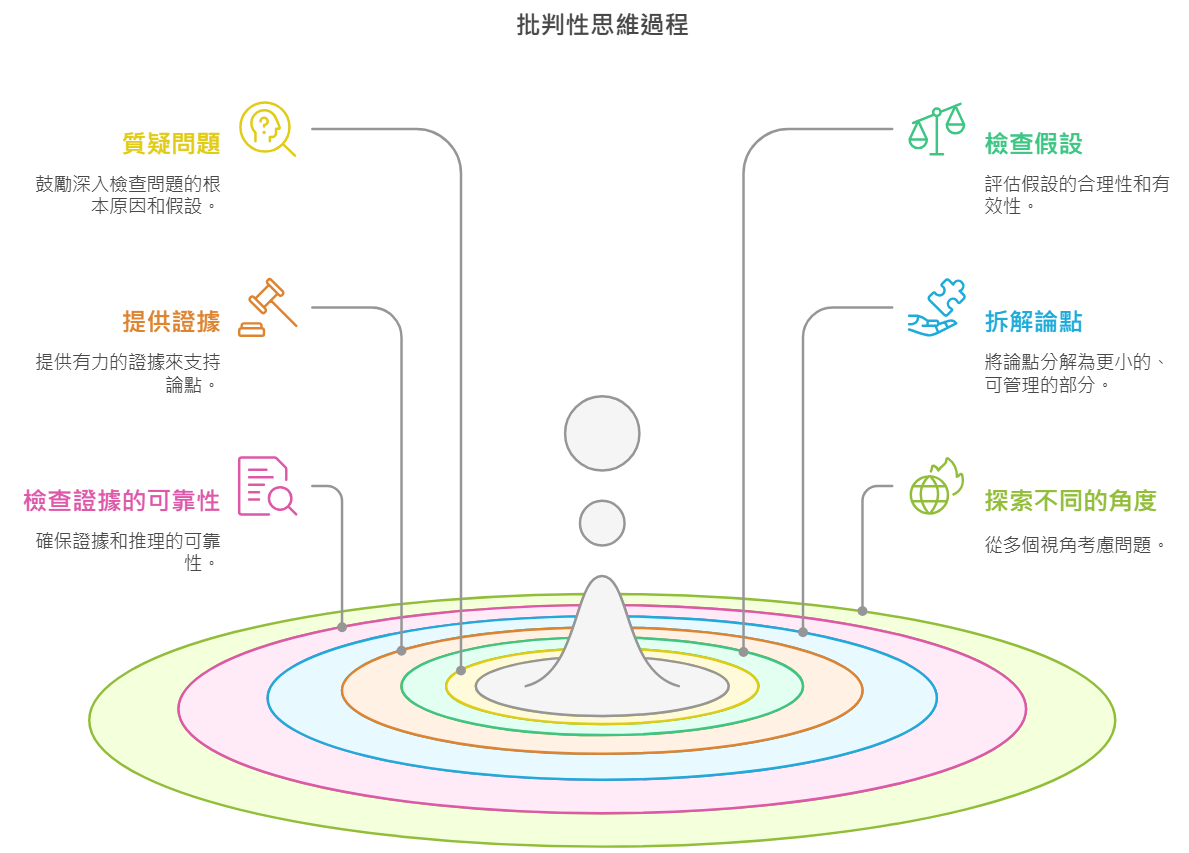

一、提問與檢視假設

1. 質疑問題本身

2. 檢視假設的合理性

二、回答論證與檢驗邏輯

1. 提供證據支持論點

2. 拆解與檢視論點邏輯

3. 檢驗證據與推理的可靠性

4. 探索不同角度的問題

思維先於形體,先有思想才有後續一切的行動。教學方法、策略與活動設計,皆從思維中延展而出。而在這些思維之前,存在著更為純粹的「元認知」(Metacognition)——也就是對自身思維的覺察與調節。這個詞有時也被翻譯成「後設認知」,兩者其實是同一個概念,只是「元認知」聽起來更貼近對思維源頭的強調。

美國發展心理學家約翰·弗拉維爾(John H. Flavell)在 1970 年代首次提出這一概念,認為元認知是我們對自身認知歷程的了解與掌控。

在教學現場,常常需要有討論的環節。有效的討論不僅能深化學生的理解,也是一個培養批判性思維的過程。然而,要讓討論具備品質,絕非只是多提出問題那麼簡單。這時,元認知的重要性再次凸顯——我們需要先有評估與反思的能力,才能確保討論朝著有深度的方向發展。

我還記得之前參加 ACTFL (美國外語教學協會) 的時候,老師分享了一個關於杜克大學 (Duke University) 蘇格拉底式的討論資料,雖然只有短短一頁,但裡面提到的核心要點卻讓我印象深刻,裡面的提問技巧很接近元認知。

討論的核心無非是「提問」與「回答」。提問是啟動思考的起點,而回答則是驗證與深化理解的過程。我會從這份資料擷取重點,分別從這兩個方面進一步探討,看看如何透過這兩個基本環節,讓討論真正發揮應有的價值。

一、提問與檢視假設

提問與檢視假設的目的在於幫助學生重新審視問題的前提,避免建立在錯誤或不合理的假設之上,並透過換位思考拓展不同視角。

- 質疑問題本身

質疑問題本身是重新檢視問題隱含的假設,確保問題的提出沒有先入為主的錯誤推論。常見的問題包括:

- How can we find out?(我們要如何找出答案?)

- What does the question assume?(這個問題是否預設了某些前提?)

- 檢視假設的合理性

檢視假設的合理性是辨識問題背後隱含的潛在假設,如果有的話,思考這些假設是否合理。常見的問題包括:

- What are you assuming?(你假設了什麼?)

- Why base your reasoning on ______ rather than ______?(為什麼選擇基於某個前提而不是其他可能的前提?)

2. 回答論證與檢驗邏輯

提供論證與檢驗邏輯的目標是幫助學生建構有力的論證,並確保推理過程的邏輯一致性與證據的可靠性。

- 提供證據支持論點

提供證據支持論點是透過具體例子或文本引用來強化論點的說服力。常見的問題包括:

- What is your argument?(你的論點是什麼?)

- What examples from our course readings could you use to defend it?(有哪些課堂資料或文本可以用來支持這個觀點?)

- 拆解與檢視論點邏輯

接著拆解與檢視論點邏輯是將論點拆解成小部分,逐步檢視每個步驟的邏輯是否連貫。關鍵問題包括:

- What is your reasoning behind this argument?(你的論證推理是什麼?)

- Could you break your argument into smaller points?(能否將論點分解成更小的部分?)

- 檢驗證據與推理的可靠性

將論點具體化並具有說服力。常見的問題包括:

- What would be an example?(可以舉個例子嗎?)

- Could you provide more credible evidence?(是否還有更具可信度的證據?)

- 探索不同角度的問題

探索不同角度的問題是讓學生從多元視角重新審視問題,避免單一視角的限制。常見的問題包括:

- Does anyone see this another way?(有人有不同的看法嗎?)

- How might other groups of people respond?(其他群體或不同背景的人會如何回應這個問題?)

參考資料: